Виктор Викторович Соболев (1915 — 1999)

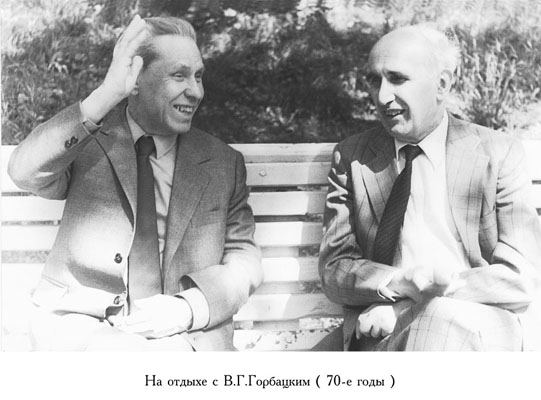

В доме на Мойке 104 проживал Виктор Викторович Соболев (20 августа (2 сентября) 1915 — 7 января 1999) — российский и советский астрофизик, академик АН СССР (1981), создатель Ленинградской школы астрофизиков. Автор известного Курса теоретической астрофизики, герой Социалистического Труда (1985), кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени.

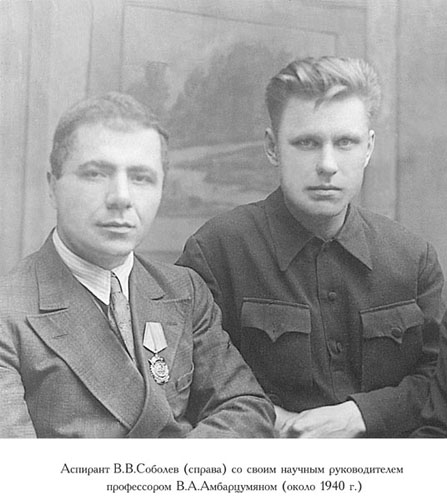

В. В. Соболев родился в Петрограде 2 сентября 1915 г. Среднее образование получил в одной из лучших школ города – наследнице знаменитой перед революцией Петершуле. Окончив школу, Виктор Соболев поступил на математико-механический факультет Ленинградского университета. В то время его привлекала в первую очередь чистая, однако под влиянием В. А. Амбарцумяна, в то время молодого профессора ЛГУ, интересы студента Соболева сместились – он занялся теоретической астрофизикой. Ей он оставался верен всю жизнь.

Окончив университет в 1938 г., он защитил кандидатскую диссертацию и был оставлен в университете. С этого момента до конца жизни В. В. Соболев непрерывно работал в Ленинградском – Петербургском университете.

Во время войны в эвакуации В.В. Соболев за короткое время получил ряд первоклассных научных результатов и одновременно выполнил важные работы оборонного характера.

Вернувшись осенью 1944 г. в Ленинград, В. В. Соболев приступил к преподаванию на кафедре астрофизики в должности ассистента, а вскоре стал доцентом. В 1946 г. защитил докторскую диссертацию, в 1947 г. опубликовал по ее материалам первую монографию – “Движущиеся оболочки звезд” (Издательство ЛГУ, 113 стр.). Этой книге суждено было стать классикой теоретической астрофизики. И сегодня, полвека спустя, астрофизики всего мира продолжают широко ее цитировать. В 1948 г., став профессором, В. В. Соболев принимает заведование кафедрой астрофизики от ее основателя, своего учителя В. А. Амбарцумяна, переехавшего к этому времени из Ленинграда в Армению. В 1961 – 1962 гг., продолжая оставаться заведующим кафедрой, он был одновременно директором Астрономической обсерватории ЛГУ на общественных началах, затем заведующим Отделением астрономии математико-механического факультета ЛГУ.

В 1981 г. никогда не работавший в системе Академии Наук СССР беспартийный профессор Ленинградского университета В. В. Соболев был избран действительным членом АН СССР – случай по тем временам редчайший, если не уникальный. В 1985 г. В. В. Соболеву присвоили звание Героя Социалистического Труда.

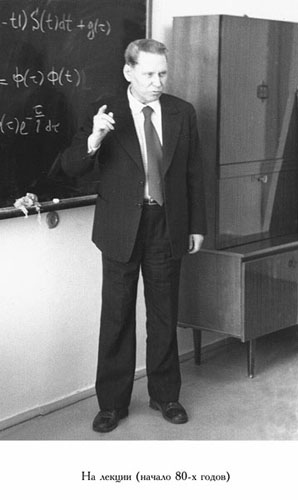

В.В. Соболев был не только глубоким исследователем, но и замечательным педагогом – настоящим Учителем. Все астрофизики бывшего СССР прекрасно знают его “Курс теоретической астрофизики” (КТА). Этот курс, выдержавший у нас три издания и переведенный в Америке и во Франции, вырос из лекций, которые В. В. Соболев многие годы читал в Ленинградском университете. Те, кому посчастливилось в 50-е – 70-е годы слушать эти лекции будут помнить их всегда как высший образец того, какими должны быть лекции университетского профессора.

Не одно десятилетие В. В. Соболев прилагал усилия к тому, чтобы преобразовать АО ЛГУ в Астрономический институт. Теперь Астрономический институт Санкт-Петербургского университета носит имя В. В.Соболева.

По суммарному вкладу, внесенному в аналитическую теорию переноса излучения, В. В. Соболев и его школа – вне конкуренции в мировой астрофизике. Лишь один человек за всю историю астрофизики не только внес фундаментальный вклад в каждый из основных разделов теории переноса излучения, но и стоял у истоков пяти из них. Этот человек – Виктор Викторович Соболев.

По суммарному вкладу, внесенному в аналитическую теорию переноса излучения, В. В. Соболев и его школа – вне конкуренции в мировой астрофизике. Лишь один человек за всю историю астрофизики не только внес фундаментальный вклад в каждый из основных разделов теории переноса излучения, но и стоял у истоков пяти из них. Этот человек – Виктор Викторович Соболев.

Один из учеников, В. В. Иванов, вспоминает: "Попасть в ученики к ВВ было нелегко. Каждый подвергался тому или иному испытанию, обычно неформальному. Мне, помнится, было предложено прочесть одну из глав незадолго до того появившейся книги по звездной динамике (sic!) и попытаться найти имеющиеся в ней серьезные ошибки. У всех проверялось также знание русской поэзии XIX века, особенно Пушкина, и отечественной истории. Мог быть задан, скажем, вопрос об отчестве Петра Великого или даже князя Андрея Курбского. Впрочем, провал “по литературе” и “по истории” прощался. Однако провалившийся обычно начинал перечитывать Пушкина и открывал для себя Ключевского... "

Сам В. В. Соболев обладал удивительной памятью. Мельчайшие детали событий он помнил десятилетиями. Записной книжкой он не пользовался, даже все телефоны запоминал с первого раза. В 50-е годы он даже жаловался, что такая память ему мешает. Помнить слишком много мелочей, видимо, было обременительно. Но зато черновиков рукописей у него не было. Сначала он тщательно обдумывал работу в целом и мысленно составлял ее план. Затем, сидя на диване или прохаживаясь по комнате, он “писал” в уме целый абзац. Только окончательно отредактировав его, тоже в уме, он садился за стол и записывал окончательный текст. Разумеется, всему этому предшествовала основная часть работы – вывод формул, расчеты и т.п., и тут без бумаги не обходилось.

Любопытно, что как человек консервативный и не любивший менять свои привычки, Виктор Викторович, так и не начал пользоваться авторучкой. В начале 50-х годов он попробовал было решиться на это, но на несчастье как-то в самолете авторучка у него в пиджаке протекла и испортила ему рубашку. В итоге все свои книги, кроме, быть может, последней (РСАП), он написал, макая ручку с пером в чернильницу! В последние годы он стал изредка пользоваться пишущей машинкой, но компьютер так и остался неосвоенным.

Виктор Викторович был нетороплив, даже медлителен, никогда не спешил – но удивительным образом все делал во-время, никуда никогда не опаздывал. Если что-то обещал, то обязательно выполнял. За этим стояла жесткая самодисциплина и огромное трудолюбие, скрытое от людских глаз почти ночным образом жизни. Он умел быстро сосредотачиваться и концентрировать внимание только на том, что может оказаться существенным.

Виктор Викторович был нетороплив, даже медлителен, никогда не спешил – но удивительным образом все делал во-время, никуда никогда не опаздывал. Если что-то обещал, то обязательно выполнял. За этим стояла жесткая самодисциплина и огромное трудолюбие, скрытое от людских глаз почти ночным образом жизни. Он умел быстро сосредотачиваться и концентрировать внимание только на том, что может оказаться существенным.

Философствуя, он говорил, что счастье – это некий баланс желаний и возможностей к их удовлетворению. Он полагал, что люди слишком часто зря тратят огромные силы на то, чтобы увеличить возможности удовлетворения своих желаний, тогда как счастья гораздо легче можно достичь, научившись эти желания умерять. Видимо, для него это были не просто красивые слова, а скорее принцип, которому он старался следовать и в науке, и в жизни вообще. В Университет Соболев почти каждый день приходил из дома в пешком, где проводил со своими сотрудниками и аспирантами часов по пять в день.

Интересно, что профессор был страстным болельщиком. Как вспоминает В. В. Иванов, "он считал себя не просто болельщиком, а профессионалом в этом деле. Решиться прийти на работу, не зная счета во вчерашнем победном матче его любимого “Зенита” – значило пасть в его глазах".

Другим его увлечением были шахматы. В молодости он был шахматным композитором, его задачи печатались.

А еще в жизни Соболева были стихи. Они были с ним всегда и везде, он возил их с собой – в своей памяти. Больше всего он любил Пушкина, которого знал великолепно. Начав что-нибудь читать наизусть, иногда вдруг останавливался, запнувшись, и делал вид, что дальше забыл. Просил подсказать следующую строку, а если никто сделать этого не мог, как бы вдруг вспоминал сам, и продолжал читать дальше.

Достигший высот почета и признания, окруженный многочисленными учениками, на склоне лет, как и всю жизнь, Виктор Викторович продолжал активно работать и много публиковать. Он считал, что “ученый – не тот, кто занимается наукой, а тот, кто не может ею не заниматься”.

Статья подготовлена по материалам: